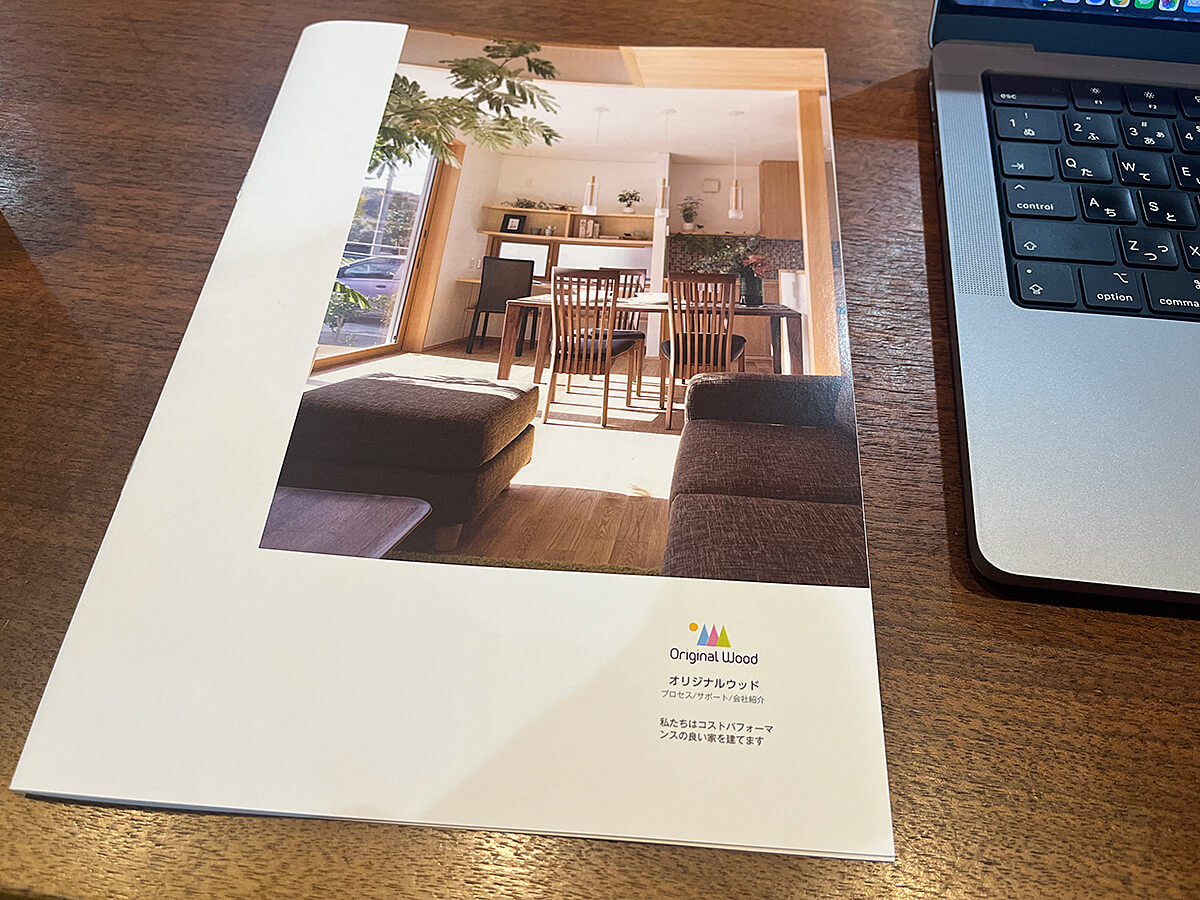

会社のパンフレットは「ラクスル」で作った全くの私のオリジナル。

自分で撮った住宅の写真を自分の言葉で説明したかったから。

パンフレットは一度に50〜100部程度しか発注しません。

部数が少ないほうがアップデートしやすいからです。

住宅のデザインや性能だけでなく、住宅に関す法規もあっという間に変わっていきます。

私自身が伝えたいこともどんどん増えてきますから。

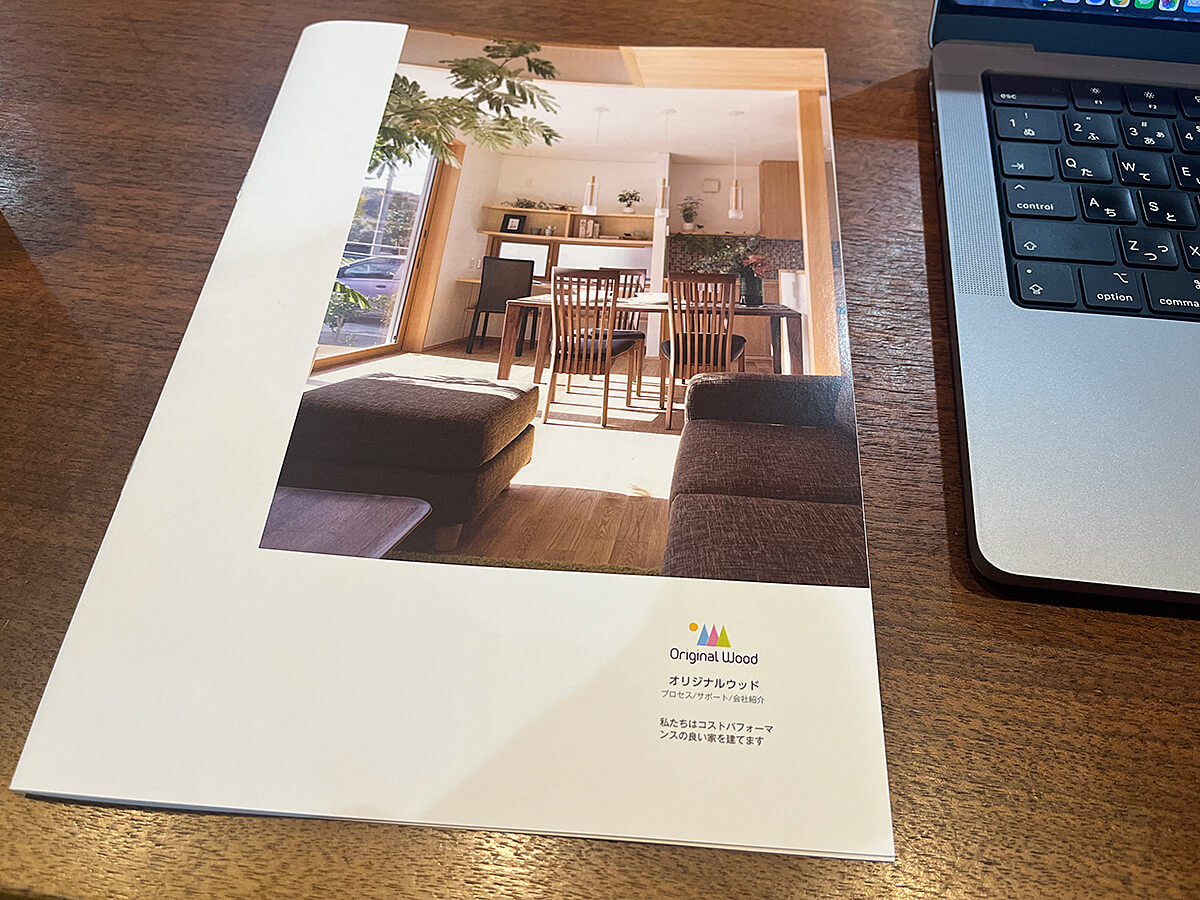

会社のパンフレットは「ラクスル」で作った全くの私のオリジナル。

自分で撮った住宅の写真を自分の言葉で説明したかったから。

パンフレットは一度に50〜100部程度しか発注しません。

部数が少ないほうがアップデートしやすいからです。

住宅のデザインや性能だけでなく、住宅に関す法規もあっという間に変わっていきます。

私自身が伝えたいこともどんどん増えてきますから。

二人の息子が東京に住んでるのですが、脱衣場の排水口から下水の匂いがして困ってると連絡がありました。

「トラップを外して、こんなふうにして、こうやってはめて」

と電話で直し方を説明したのですが、なにぶん素人です。

「直らん・・・無理」

風呂場からも同様の匂いがして我慢できないそうなんです。

「面倒だな〜」と思うのですが、仕方ない。

はるばる新幹線に乗って見てきました。

玄関ドアを開けますと、確かに嫌な匂いがします。

すぐに確認。

洗濯パンはパッキンが外れてましたのでしっかりとはめ直してすぐに完了。

風呂場はよくわかりません。(トラップには水が溜まってますし)

とりあえず排水口を外して、ブラシで配管の中を掃除しました。

それから洗浄剤をトラップの中に流してしばらく様子をみることに。

こちらも嫌な匂いがしなくなりました。

やっぱり定期的に洗浄しないと駄目なんです。

とりあえず嫌な匂いから開放されて喜んでました。

今度からは自分たちでやるとのこと。

「良い家」を建てたいと常々思ってます。

言うのは簡単ですが、実行しようとすると難しいものです。

「良い家」と一口に言っても、その定義は様々ですし。

デザイン、間取り、性能、耐久性、コストパフォーマンス、住み心地など

思いつくすべての要素を兼ね備えた家を作るのが理想ですが、

現実的には限界もあります。

専門家の常識と一般の方の常識が一致するわけではないように、

ビルダーが考える「良い家」が必ずしも施主にとっての「良い家」

と一致するとは限りません。

テクノロジーの急速な進化により、これまで100年かかった変化が3、4年で起こることもあります。

これまでの「良い家」が、これからは「良くない家」になる可能性もあります。

私は若い施主とお会いする機会が多いですが、みなさんの意見や考えに触れることで、

新たな気づきを得ることもたくさんあります。

自分自身を常にアップデートし、時代に対応していくことが重要なんだと思います。

先日のこと。

建築中の住宅の気密測定測定を行ったそうです。

設計担当のS君が施主さん立ち会いのもとで現場で測定。

「いくつだった?」と私。

「0.15です」とS君。

すごい、新記録です。(これまでの最高は0.3)

いくつというのはC値のことで1㎡あたりの隙間の量(c㎡ / ㎡)を表します。

一般的に高気密住宅をうたってるビルダーで1.0㎠/㎡以下ですからとても0.15はとても良い数値です。

S君は断熱工事の先にも後にも現場を訪れ、隙間をチェックし、見つければ気密テープやウレタンスプレーで埋める作業をやっています。

良い数値がでるのはそのおかげです。

最近『オープンプラン』についていろいろと考えてます。

『オープンプラン』とは住居の間仕切りを少なくして空間に連続性をもたせ、多目的に使えるようにした設計法です。

例えば、キッチンとリビングが一つの大きなスペースになり、住宅の面積にかかわらず開放的な空間を作り出すことができます。

この考え方は、LDKだけでなく、寝室や子供部屋、ファミリークローゼットにも適用できます。

面積の小さな家でも広々とした空間に感じられ、家具やインテリアの配置も自由自在です。

一見とてもシンプル(シンプルなものこそ難しい)。

しかし、スペースの共用、兼用を細かく考えた、良く練られたプランを提案する(ここが重要)。

結果、建築費も安く済みます。

家の出っ張りや引っ込みを少なくすれば地震に強くなり、断熱材・気密シートも施工しやすくなります。

「高性能住宅」の考え方と親和性が高いんじゃないかって思うんです。